客演指揮者 飯森範親先生インタビュー

総務:まず今回はお引き受けいただきましてありがとうございます。今回、昨年に引き続き2回目のご出演でオケとのリハーサルも回数を重ねてきましたが、先生の京大オケという団体への印象を伺いたいです。

飯森先生:まあ、いくつかあるうちからひとつずつ申し上げていくと、まずメンバーの数が多いですね。

一同:(笑)

飯森先生:それほど京都大学の方々だけではなく、他の大学からも京大オケに魅力を感じている方々がとても多いことに驚いています。

飯森先生:そしてもう一つは、この定期演奏会に乗る方々なので、それぞれがきっと僕の知らないところで色々なオーディションなどをやってきているのだと思うのですが、とてもレベルが高い方々が乗っていらっしゃるなという印象ですね。

飯森先生:そして、このオーケストラは常任指揮者を置かないということでやっている。演奏会のたびに違う指揮者が来るので、練習の感じ方が人それぞれ違いがあるというのはわかる。ただ、ひとつこのオーケストラに要望をすると、アンサンブル力が高いとか、みんなで緻密な迫力のある演奏をしようという意識だけでなく、たとえば弦楽器セクションに長年培われてくる、ひとつのコンテンツのようなものがあれば良いなと思います。たとえば管楽器にもそういうのがもうひとつ出てくると、さらに京大オケの魅力がもう2倍、3倍も増していくかな、と思います。

飯森先生:例えばシカゴ交響楽団のような、昔から金管が上手いというのは、そういう人たちが集まっているというのもあるだろうし、ちゃんと伝統を受け継いでいるというのもあるだろうし、受け継ぐだけではなくて受け取っている人たちもいるのですが。

飯森先生:だから、そういうのがもっと強く出ても面白いのではないかなという印象はあります。百年近く続いているオーケストラなので、もちろん当然あるのだろうけれども、それがさらに深く、そして幅広くなっていくと、また面白いオーケストラになるのではないかなと思います。

飯森先生:ただ、それは基本的には、ベーシックなところでのレベルがすでに、もしかすると他のオーケストラと比べても高いわけだから、その土台があるという前提で話しています。僕はあまり他の大学のオーケストラをやったことないのでわからないですが。もしかしたらプロのオーケストラと比較しているのかもしれないです。

一同:(笑)

総務:確かに、あまり他の大学オーケストラなどは振られていませんね。

飯森先生:そう、音楽大学はやっていますが。

学指揮:アマチュアは京大オケくらいでしょうか?

飯森先生:そうですね、やっていないです。数年前、僕は鎌倉出身で、祖父が入っていたということで、鎌倉交響楽団で第九をやりましたが。京大オケ出身の僕の祖父もアマチュアで、チェロで乗っていたらしいのでね。昔のプログラムを見たら、弾いているので(一同笑)。そんなことはやったけど、基本的にはあまりアマチュアではできていないです。

総務:そんな中でお引き受けいただきありがとうございます。

飯森先生:いえいえ、全然そんな(笑)。とても楽しみにしていたから。

一同:(笑)

総務:今期は選曲の初期段階からマーラーをご提案いただいておりました。京大オケがいつも客演指揮の方に選曲をお願いするときは、基本的に我々の方からいくつか候補曲をご提案させていただいているのですが、今回は先生の方からマーラーをご提案いただきました。プロオケでもマーラーをよく振られていると思うのですが、飯森先生がマーラーにかける思いというのは何があるのかを伺いたいです。

飯森先生:いくつもあるのですけど、やはりマーラーの1番というのは、マーラーの中では一番振っているかなと思います。多分20回ではきかないと思いますよ。

飯森先生:マーラーという作曲家のその51年という短い人生の中で、僕たち演奏する側が考えなければいけない一番大きなことというのは、マーラーのアイデンティティがどこにあるか、ということだと思うのですよね。ユダヤ人ではあるけれども、生まれたのがチェコで、ブダペストで活躍したり、ハンブルクの方に行ったりしてはいるけれどもドイツ人ではないし、チェコ人でもないし、ユダヤ教だった。ところがウィーンで活躍するうえでそれが弊害になってしまうのでキリスト教に改宗して、というような51年という短い人生、———当時はわからないけれど、やはり今から考えると51年なんて、半分くらいで人生が終わってしまったような感じですよね。モーツァルトよりは長いけれど———その中で、なぜその51年という短い人生の中で、これだけ激動の人生を歩まなければいけなかったのか、ということを考えた時に、やはりそのアイデンティティが非常に不明確で、それであるからこそ、このような交響曲群が、それも大きなものばかりが作られたというのが自分にとっては魅力なわけです。

飯森先生:この前の練習の時も少しお話をしましたが、彼が幼少の時に生まれ育ったカリシュトやイーグラウといった場所を、私が20代のときに訪れたというのはすごく大きかったかもしれません。そのときに、マーラーが15歳ぐらいまで育ったイーグラウという町、そして生まれたカリシュト、そして少し歩くと本当に森があって。あの場があったからこそ、このような1番、3番、5番の4楽章はオーストリアの南のヴェルター湖というところで作曲されているけれども、やはり根底にあるのはその15歳の時に育った場所であって、そこを20代の中頃で実際に空気を吸って目で見て、あの温度感を感じられたということが、自分がマーラーを演奏するうえでの糧になっているし、それがあったからこそ興味を持っているのかなというのはあります。

飯森先生:マーラーのシンフォニーはすべてやっているし、歌曲も相当やってはいるけれど、原点の1番に戻ると、マーラーの凄さが改めてわかりますよね。

学指揮:先生のキャリアの中でも、やはりマーラーという存在は大きいのでしょうか?

飯森先生:大きいですね。

飯森先生:僕は昔はよくブルックナーとマーラーで比較して、もちろん全く違うカテゴリーなのだけれど、でも昨年京大オケでブルックナーの4番をやらせていただいたことで、ブルックナー4番の2楽章や4楽章でやれた表現を思うと、もしかするとマーラー1番の3楽章なんてとても素敵なシーンを再現してくれるのではないかなという期待があったので、今回選ばせていただいたということです。

学指揮:伏線ですね。(笑)

飯森先生:そうですね、そういう伏線だということですね。

総務:実際練習の時にも、先生が現地で勉強されてきた歌い方などをたくさん教えていただいています。

飯森先生:あれは、僕がヴュルテンベルクフィルでマーラーをやっていくなかで、たまたまチェコ人がいたり、チェコ系のハンガリー人がいたりするわけですが、練習の時から色々とああでもない、こうでもないということをやって、そうすると「なんで日本人なのにわかってくれるんだ」とか言ってくれる。僕も気を良くして、歌を持ってきて歌う、そんな経験がありました。(笑)

学指揮:そのときは何語で喋られるのですか?

学指揮:日本語でやる時とはそのニュアンスなどが全然違いそうですね。

飯森先生:そうですね。といっても別にすごくドイツ語ができるわけではないですが。ヴァイヒ(weich)とツァールト(zart)との違いがありますよね?ああいうのも、温度感がある柔らかさと物質的な柔らかさがやはり違いますよね。これってマーラー特有だなと思うのですよね。もちろんドイツ人の間でも人によって色々な感覚もあるのだろうけど、それはすごく説明する上で役立っているなと思いますね。

総務:中プロのリチェルカーレについて、バッハもウェーベルンもあまり学生オケでも京大オケでも取り上げられる機会が少なく、ウェーベルンに関しては京大オケとして初めて演奏するというくらいです。そんな二人の作曲家の魅力、そして今回演奏するリチェルカーレについてどういう曲であるのか、どういう魅力があるのかを伺いたいです。

飯森先生:王様から課題を出されて、そしてぱっと即興演奏をしたというバッハのすごさから来るリチェルカーレを、20世紀初頭の十二音技法を駆使している作曲家が仕上げるとどうなるのか、という興味が自分の中にはもちろんあるし、マーラーという作曲家がシェーンベルクとすごく親しかったということもある。そしてマーラーの妻のアルマが作曲家であって、マーラーが生きている間からツェムリンスキーと親しく、マーラーの死後グロピウスという人と結婚し、マーラーとも親しかったベルクがアルマとグロピウスとの間の娘マノンの死を悼んで十二音技法のヴァイオリン協奏曲を書いたりしたということもある。

飯森先生:このように、マーラーと十二音技法を確立した新ウィーン楽派の人たちというのは切ってもきれないわけです。もちろんウェーベルンもそうです。だから、本当はベルクのヴァイオリン協奏曲とかをやれたらすごく良かったのだろうけど。(笑)

一同:(笑)

飯森先生:だけど、マーラーはやはりバッハという作曲家に関してはいつも頭の中にあったと思います。ベートーヴェンもそうですが。ただ、やはりバッハは特にあると思うのですよね。まあみんなそうですよね、ヴィヴァルディではなくてバッハなんですよ。どのくらいの年に生まれているかにかかわらず、みんなバッハに影響を受けているでしょう。

飯森先生:だからバッハの作品を元に、マーラーの影響も受けている人たちが確立した十二音技法を書くようになった作曲家の編曲の作品をやるというのは、マーラー1番という作品をやるうえで、本当に複雑に絡み合っていますよね。だからこれは非常にやる意味はあるだろうなと。

飯森先生:そしてこれは去年のブルックナーでも思いましたが、京大オケのみんなはソリスティックにも頑張っているので、これだけソロが多い曲であっても期待できるのではないかなと思って。

総務:リチェルカーレを実際に練習している中でもウェーベルンは本当に繊細に作り込まれていると感じます。

飯森先生:

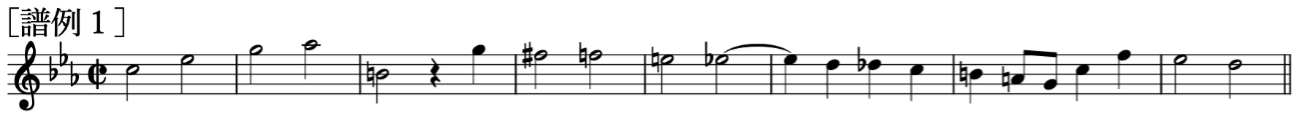

[譜例1]なんて普通であれば同じ楽器でやりますよね。(笑)あんなふうに(旋律が)受け継がれていくというアイデアは現代ではいろいろな作曲家がやるけれども、20世紀の当時としては本当に斬新ですよね。

学指揮:やればやるほど、どんどん面白くなります。最初はとっつきにくくてしょうがなくて、どうしようか、となっていました。

学指揮:結局、この前まで中プロに乗っている人たちのやる気がある人たちを集めて、みんなで勉強会のようなものをやっていて、スコアの最初の方についている解説文を一文一文噛み砕いてどんな人だったのだろう、と。凝縮されている文をみんなで解釈していく中で、ようやく少し解像度が上がってきたかなと思います。

飯森先生:そうですね、僕もバッハは平均律(クラヴィーア曲集)も1巻2巻と難しいのですけど、もちろん全部弾いています。高校・大学である程度弾いたのだけど、やはり原点なんですよね。だから、マーラーとカップリングするということはすごく意味があるかなと思う。

学指揮:先生のキャリアのなかで、ウェーベルンに出会われたきっかけ、興味を持ったきっかけのようなものはありますか?

飯森先生:やはり十二音技法を確立した3人だから、シェーンベルクとベルクとウェーベルンというのがもう一緒くたになってしまうのですよね。(笑)だから、一番最初にやったのはシェーンベルクの室内交響曲で、ベルクのヴァイオリン協奏曲もよくやります。その中だとウェーベルンの作品はすごく少ないので、あまりなかなかやる機会はないですが、ウェーベルンのバッハは名曲なのでやらせてもらうことにしました。

総務:前プロについて、マーラーはロマン派の終わり、ウェーベルンは新音楽に対して、ウェーバーはロマン派の初期の作曲家とそれぞれ異なる時代の作曲家ですが、魔弾の射手は、リチェルカーレやマーラーのオーケストレーションとどのように異なるのでしょうか。

飯森先生:ウェーバーはやはりモーツァルトとベートーヴェンに影響されているのかなと思います。今回やる『魔弾の射手』はボヘミアの森がテーマだから、本当にマーラーと繋がっているのと、ウェーバーの孫娘であるマリオン・フォン・ウェーバーとマーラーが恋愛関係にあったこともありますし、ウェーバーの未完のオペラ『三銃士の舞踏』を完成させたのもマーラーですから、ここも密接に繋がっている。今回の3曲のプログラム、本当にこれよくできていると思いますよ。

飯森先生:ウェーバーは少しだけメンデルスゾーンにも似ているし、それからシューマンに影響を与えているのかなと思います。それについてはなんとも言えないですが、ドイツオペラと言われているものを確立しているのだろうなというのは思うのですよね。

飯森先生:ドイツオペラを本当に確立したのはヴァーグナーなのですが。やはりマーラーはヴァーグナーをすごく尊敬していたので、それでオペラはヴァーグナーがあればそれでいいというように思っていて、それでシンフォニーをあれだけ書けるようになったわけなのですが。だから、ヴァーグナーのおかげでマーラーがあれだけ素晴らしいシンフォニーを残したと言えると思うのですよね。

飯森先生:そしてそのヴァーグナーもドイツオペラを書くにあたって、ウェーバーの影響は絶対に大きいので。ライトモティーフと呼ばれる、それぞれのキャラクターを表すテーマをヴァーグナーはちゃんと確立しているわけなのだけど、それはウェーバーもそうで、森のテーマ、エンヒェンのテーマ、カスパールのテーマ、などいっぱい出てきますよね。そういうのがあったからこそ、ヴァーグナーがそれをさらに発展させて、ライトモティーフでひとつの楽劇を作ってしまう。そのはしりなので。

飯森先生:これもやはり、マーラーがあれだけすごいシンフォニーをたくさん残したきっかけの伏線のようになっているのかなと思います。ウェーバーがいて、1813年にヴァーグナーが生まれて、ドイツの楽劇というものを確立。もしかしたらその確立するきっかけとなったのがウェーバーで、ヴァーグナーが楽劇を確立したものだから、マーラーがオペラを書かなくなって、これだけのシンフォニーが生まれたという、こういう19世紀のいろんな経緯があるわけです。

飯森先生:だから、本当に今回のプログラムはよくできていると思いますよ。

学指揮:それぞれの曲が複雑に関わり合っているのですね。

学指揮:音楽の外からの話で、今日のお話の最初の方でもおっしゃっていた、京大オケで培われたものを大事にしてほしいという話と少し関わってくるのですが、まさにその土壌を洗い流す出来事が、つい数年前のコロナ禍でありました。私は今大学7年目なのでコロナの前後を全て大学で経験していて、彼ら(総務・書記)はコロナ後に入学したのであまり知らないのかもしれませんが、自分はその全てを大学において見ていたので、思うところがあります。

学指揮:私は19年入学なので 、2年生の時に完全に活動がストップしました。オケに関して言えば、1年半完全に活動休止で、もう施設も使えないという状況でした。そこからなんとか復興していて。今とりあえず普通の活動はほぼ100%戻ってきているのですが、そこでの「普通」というのがなんなのか、というのが私としては活動していく中で問い直していくべきポイントではないかと思っています。

学指揮:私が見ているなかでとりわけ大きいなと思った案件は2つあります。1つはやはり音楽活動や課外活動というのはその活動自体に価値があるにも関わらず、コロナ禍は音楽業界にとって厳しい状況であったように思われます。

学指揮:その当時、「コロナ後に、もしいつも通りの音楽活動を再開したとしたら、それって音楽が不要不急であることの証明ですよね」と著名な音楽家の方や学者の方が言っていたことが、わたしの中でとても印象に残っているのですが、それに対して今は普通に活動しています。そのような意味で、「普通」とはなんなのかな、と。プロのオーケストラはもしかしたら社会的な肩書として準公共財というのが一応あるのかもしれませんが、大学のオケはそういった肩書きがないので、大学オケにおける活動の意義がなんなのかというのが1つ問い直すポイントだと考えています。

学指揮:もう1つは、大学の常設オケをやる価値とは何なのかというのがあります。私の体感では、コロナの前と後でアマチュアのオーケストラ界隈で一番変わったと思うのが、団体の性質が常設ではなく、企画オケが増えたということです。企画オケというのは、演奏会ごとに演奏者を募集して参加費を徴収したりして活動する団体なのですが、それに対して我々は大学に常設で、団員は卒業するまでみんなで活動しています。京大オケのようなずっとあって、そこでみっちり時間をかけて練習して、という活動はある意味「非効率」とも捉えられますが、こうやってバカみたいに練習している人がたくさんいて。

飯森先生:バカじゃないよ(笑)。

学指揮:いや本当にバカかと思うくらい練習している人がいて。そうなってくるとその奥にある本質的なものに向かっているような気もするのですが、やはりまだ若いので、それが何かわからず、というところで。そういった様々な状況を踏まえながら、それこそ飯森先生は逆にどちらかというとアマチュアから距離の遠い指揮者だと思うので。

飯森先生:非常に遠かったですね(笑)。

学指揮:むしろそういう観点から、特に今年はアマチュアイズムで有名な芥川也寸志先生の生100周年で、こういう様々な状況を踏まえて、漠然とですが、大学オケの価値とは何なのかな、と考えています。

飯森先生:僕が今までアマチュアの大学のオーケストラをやらせていただく機会がなかったというのは、海外に長くいたということもあるし、それから日本の中でも関わっているオーケストラがたくさんあったものだから。やはり、練習を3日やって、「はい本番」ということはやりたくないのですよ。プロのオーケストラならある程度できるけれど、これは音大のオーケストラもそうですが、さすがに3日やって、「はい本番」というのは無理ですよ。みんなそれで食べていっているわけではないので。ただ、練習すれば、例えばいろんなところから仮に集まってきているだとか、あるいは日頃なかなか一緒に練習してきていなくても、倍あるいは3倍くらい練習を積めば、ある程度はできるのですよ。もちろんベーシックなレベルというのは必要ですが。

飯森先生:良い本番という言い方はすごく稚拙ですが、みんなが持つこれ良かったな、今回は満足がいったな、頑張った甲斐あったなという感覚はプロも一緒なんです。だからこの感覚を得たいがために、プロの人たちもみんなやっているわけで。ただ、プロの人たちはそれで食べていっているから、あの短い期間で集中的にその曲に没頭して、本当に短い時間で追求して指揮者に言われたことを自分の中で消化して、周りとそれをアンサンブルするということを3日間でやるのは、これはもう義務みたいなものですよね。

飯森先生:ただ、我々は別に義務でやっているわけではないですよね。とにかくみんな好きでやっているわけで。でもその好きでやっている感覚はみんな違うと思うのですよ。本番というものの価値や、お客様にどうやって伝えたいのか、もしくは伝わって欲しいのかという、そういった気持ちを束ねていくのはやはり日数がいると思います。だから、それができないと大学のオーケストラなどは難しいだろうなと思うわけです。

飯森先生:一般のアマチュアのオーケストラ、市民オケなどは正直言うと少し厳しいのですよ。他で仕事しているものだから、そんなにみんなのように空き時間で練習することもできないわけで、だからさすがにそれは時間がないなと思うのですよ。

飯森先生:ただ、大学のオーケストラは、さっきバカみたいに練習する人たちがいると言っていたけど、やはりそういう人たちもすごく多いですよね。だからそういう人たちをどうしたらみんなが満足する方向に導いてあげられるかというのが僕はやっていて面白いのですよ。面白いし、それができる可能性があるのがここのオーケストラだと思います。

飯森先生:音大のオーケストラでは音大生それぞれの意識が全然違うんですよね。オーケストラのコンサートマスターなりたいという人がいるかもしれない、だけどそうではなくて、私は留学してソリストとして花を咲かせたいんだという人も結構いるわけだから、みんなの見ている方向がバラバラすぎてしまうのですよね。そうするとみんなオーケストラに注力しなくなってしまうけれど、それはそれで困るわけで。

飯森先生:でもここの学生の皆さんは、このオーケストラでやればものすごくいい気持ちになれるとか、すごく弾いていてぞくぞくするような瞬間が得られるとか、そういうのをきっと持っている人が多いと思うのですよね。それって、音楽の中ですごく大事じゃないかなとも思っていて。

飯森先生:プロの人たちはみんなそれを感じたくてやっているので。この前たまたま九州交響楽団で、ブラームスのヴァイオリン協奏曲と亡き王女のためのパヴァーヌ、ダフニスとクロエ第2組曲、ボレロというプログラムを、本当に1日のリハでやるの、なんてみんなで言いながら、演奏会を1日でやったのですよ。ところが、前半のブラームスのヴァイオリン協奏曲はミュンヘンコンクールで1位をとった岡本誠司君が弾いたけれど、もうすばらしかった。日本人であんなにブラームスを弾ける人はいないですよ。後半は自分で言うのもなんですが、フランス音楽は自分は相当得意なので、ダフニスとクロエなんて1日でこれだけできるの、と九響のみんながびっくりしていました。

飯森先生:みんな同じ方向を向くと、そうやって1日のリハをされても驚異的な演奏ができてしまったりするわけですよね。それもまたプロのすごいところなのだけど、みんなも時間をかけて練習して同じ方向を向いてくれば、そういう瞬間っていうのは必ず得られると思うのですよね。それがやはりこういう大学のオーケストラを指揮する醍醐味だし、面白いと感じるところかなと。

学指揮:同じ方向というのがキーワードになっていますね。

飯森先生:そう、同じ方向性というのはキーワードですね。少し話がずれたかもしれないけれど、コロナ禍で音楽は不要不急のものだというカテゴリーにカテゴライズされてしまったわけですが、また次にこういうパンデミックが起こった時に、音楽がまたそうやってカテゴライズされてしまう恐れはやっぱりあるわけです。その時にそうされないためにどうしていくのが良いのかということは常に我々が考えていかないといけない。だから我々は演奏することによるその付加価値を明確にする。例えば、演奏することによって福祉にものすごく役立つであるとか、教育にもなくてはならないものだという風にわからせてしまうとか、そういったことを今後20年30年でやっていく必要があるなと思います。

飯森先生:さっきプロのオーケストラは準公共財と言っていたけれど、もしかすると準公共財と思ってくれている人ばかりではないような気がするのですよね。そういう風に思ってくれていたらまだハッピーだけれど、そうでない人もかなりいると思います。

学指揮:オーケストラによっても違いますよね。

飯森先生:そう、オーケストラによっても違う。

学指揮:個人的には、群馬交響楽団が市からちゃんと守られているような感じがしています。

飯森先生:市と県でね。

学指揮:結構しっかりとしている気がしていますが、それに対して別のところを見ているとまた違うんだなという感覚があります。

飯森先生:ただ、人間は周りがぬるいと甘えてしまうのですよね。やはりどこかで、氷にするのか熱湯にするのかはわからないですが、そういう刺激が必要だと思います。

飯森先生:だから京大オケのような、大学のオーケストラで長い伝統があってこれだけ続けてこられたということは素晴らしいのだけど、それだけにあぐらをかくのではなくて、さらに大学のオーケストラの活動の中で公共性があるものは何か。それから何に自分たちも役に立つのかということを常に考えながら活動していくということは大事かなとは思います。だから、プロのオーケストラと同じようなことはもちろん、京大オケでしかやれない独自色を更に打ち出していったら良いのではないかと思います。

飯森先生:今の話に少し似ているようなところもありますが、どうしても演奏会ごとの企画オーケストラというのはさっき申し上げた通り、付け焼き刃なのですよ。上手い連中がいっぱい集まっているから感動的な演奏ができるかというとそうでもないわけです。みんな上手くて、ちゃんと縦が揃っていたり、パワーや音圧があったりするのかもしれない。ただ、それが感動するかと言えばそれはまた別の話で。

飯森先生:一緒にやっているから気が合っているかといえばそうでもないわけですよね。そうでもないのだけれど、その音楽の目的、演奏会の目的というのが一線でうまいことみんなの共感を得られると、すごいところにポーンと行くというのがオーケストラの不思議なところなのですよ。だから、上手い人がたくさん集まっていて、そのスイッチが入った時の強さというのはありますよね。そういう風になれば、企画のオーケストラでも面白いのかもしれないけれども、さっき言ったように、ずっと同じメンバーで大学としての伝統というものがちゃんと確立されていて、その中でみんなが同じ方向を向いた時の強さというのは、またそういう企画オケと比べて全く違うものができると言う可能性がありますよね。だから、それがやはり大学オケの存在意義なんじゃないかなと思いますね。

総務:来場されるお客様や配信を視聴される方にメッセージをお願いします。

飯森先生:まず、今回のプログラムというのが、バッハを中心に全てがバッハにつながっている、というひとつの音楽史的なラインを意識してプログラミングしていますので、是非18 世紀、19世紀そして20世紀初頭までの音楽のひとつの大きなラインをこの京大オーケストラの演奏会で感じていただければ嬉しいかなと思います。

飯森先生:そして去年のブルックナー、あれは名演だったと思いますが、そこで感じられたみんなの繊細さ、パワー、そして一生懸命さがこの3曲ではっきりされることを願っています。そしてそこからくるみんなの熱量のようなものを是非お客様には感じていただいて楽しんでいただければ成功ではないかなと思います。

総務:団員に向けてもメッセージをお願いします。

飯森先生:練習すると、みんなある程度は演奏することが怖くなくなったりとか、上手くなっているなって感じたりとか、それは当然なのですよ。僕も、やはり人前でピアノを弾くときは練習をするので。ただ、みんなぐらいになると、やはり京大オーケストラに所属しているというプライドもあるだろうし、他のオーケストラの連中とは俺たちは違うぜと思っている人もきっといるのだろうけど、その気持ちを演奏する上で叶えるためには、とにかく練習するしかないと思います。ただ、猿の100回練習みたいな、そういうのは全く意味がないから、みんなはもう頭がいいわけだから、ちゃんと頭で考えたものを消化して、そして魂から発せられる心の声のような、そういう音楽にできた時が本物なので、それはぜひみんな肝に銘じて取り組んで欲しいなというのはあります。

飯森先生:それはいろんなところに根本的な要因があって、返事なのかもしれないし、挨拶なのかもしれない。まあ、それはもうみんなやっているだろうけれど。社会人としては当然だと思っていますが、できない人はたくさんいて、こっちがしたってしない人はいるからね。だからそういうことを、ぜひみんなで声かけしてくれるとお互いに音楽の糸が一つに束ねられていくかなと思います。

飯森先生:これもひとつ余談ですが、僕はベルナルト・ハイティンクの指揮が大好きなんですよ。影響を受けたか受けていないかで言われると受けていないかもしれないけど、ただ好きなんですよね。ただ、彼の演奏が好きというよりは彼の舞台が好きだったんですよね。舞台が好きだというのは、彼のマーラーの1番、3番、6番、9番を実際にベルリンフィルで聴いたときに、全部でそう感じたのだけど、彼の指揮棒の先からタコ糸のような糸が出て、そのタコ糸が会場全ての人の心と繋がっているように感じたんですよ。お客さんにも。お客さんはどんなコンディションで来るかわからないですよね。朝、出勤前に夫婦喧嘩して出てくるドイツ人がいたかもしれないし、その日娘が風邪をひいて家で寝込んでいるのだけど、どうしても聴きたいから来ているというような非常に複雑な気持ちで来ている人もいるだろうし、クラシックは何もわからないけれど、ベルリンフィルの綺麗な響きに浸りたいというおばあちゃんがいるかもしれないし、色々なコンディションの人がいるわけです。でも、その人たちが本当にハイティンクの指揮棒で全部コントロールされているように感じたんですよね。演奏自体は、そんなに良くはなかったのですが。(笑)

飯森先生:ただベルリンフィルのみなさんはハイティンクが好きだったから、拍手をしていました。ハイティンクはずっと譜面を見ていて、忙しかったのかどうかよくわからないですが、でもそれを感じたんですよね。そんなものを感じたのはハイティンクだけです。

学指揮:何があったのでしょうか。

飯森先生:何なんだろうと思って。マーラーだったからなのかな?とも思うし、ハイティンクはたまたまだけど、僕はベルリンフィルではマーラーしか聴いていないので。でも、そんな感じだったんですよね。だから、やはりそういう演奏会の空間が醸し出せると、本当にいいなと思いました。別に上手い下手ではないなと。みんなが好き勝手やっているから縦は揃っていなかったけれど、好き勝手やっているのを、タコ糸で全部コントロールする。行き過ぎだよ、お前寝るなよ、みたいな(笑)。そんな風なことを全部指揮棒でやっているように見えて、あれは不思議でした。だから、そういう瞬間が本番で訪れたらいいな、と思います。

一同:ありがとうございました。

※カッコ内は編集者注